水虫

Athlete's foot

地球上にはカビ(真菌)がたくさん存在しており、私たち人間と共存しています。納豆菌や乳酸菌といった生活に役立つものばかりでなく、人間に病気を起こすカビもいます。水虫菌もその一つです。水虫菌は正式には白癬菌(皮膚糸状菌)と呼ばれます。水虫では、この白癬菌という真菌の一種が寄生して、手足の指の間や足の裏などの皮がめくれてきます。ジュクジュクとしたり、痒みが出てきたりもします。

診断にあたっては、顕微鏡を使って白癬菌がいるかどうかの検査を行います。

足白癬の種類

足白癬は趾間型、小水疱型、角質増殖型、爪白癬の4種類に分類されます。

趾間型

足指の間の皮膚がふやけたように白く濁り、痒くなるのが特徴です。水虫のなかで一番多く見受けられます。冬は症状が治まりますが、夏になると再発します。また、2次的に細菌感染を併発しやすいタイプです。

小水疱型

土踏まずや足の縁などに小さな水ぶくれが多発します。これも夏季に悪化しがちで、強い痒みを伴います。水ぶくれが破けると、皮が剥けます。

角質増殖型

足の裏から縁にかけての広い範囲で皮膚が厚くなり、冬のほうが乾燥でひび割れ等を起こしやすくなります。痒みを伴わないので「皮膚が厚くなっただけ」と勘違いし、水虫だと気づかないケースも少なくありません。

爪白癬

爪にできる水虫のことです。痒みは伴いませんが、爪が黄白色に変色したり、分厚くなったりもします。

水虫の治療

水虫の治療には一般に抗真菌薬が使われます。抗真菌薬には塗り薬と飲み薬があり、爪白癬のように爪の中に薬の成分が届きにくい難治性のものでは内服薬が選択されます。

外用薬の効果を発揮させるためには、とにかく薬をきちんと塗ることが大切です。特に入浴後は皮膚の角層(皮膚の一番外側に位置し、外界と接する部分)がふやけており、薬が浸み込みやすいので、お風呂上がりに塗るのが効果的です。

また、白癬菌を逃さないためにも、患部を中心に広めに塗ります。さらに、患部の清潔、乾燥を心掛けることも大切です。角層の表面を清潔に保つことは、白癬菌の新たな進入を防止し、水虫の悪化を防ぎます。症状が消えても、最低1ヶ月は根気よく治療を続ける必要があります。自分で勝手に治ったと思い込んだりせず、必ず医師に判断してもらうことが肝心です。

内服薬は3~6ヶ月の服用が必要となり、経過を見ながら医師が効果を判断します。内服薬は時に肝機能障害や貧血などの副作用を招くことがあるため、血液検査で副作用をチェックしながら治療を進めます。

クリニックについて

about clinic

- 診療科目:

- 皮膚科・小児皮膚科・アレルギー科

- 住所 :

- 〒171-0022

東京都豊島区南池袋二丁目45番3号

としまエコミューゼタウン2階

- 電話 :

- 03-3982-3303

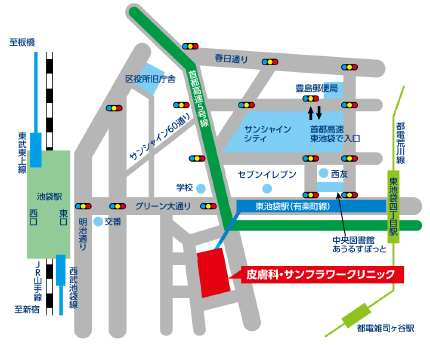

- アクセス:

-

電車でお越しの方

電車でお越しの方-

- 池袋駅:徒歩7分

- 東池袋駅:地下鉄通路で直結 改札から徒歩3分、1番口方面

- 都電雑司ヶ谷駅:徒歩3分

- 東池袋四丁目駅:徒歩3分

バスでお越しの方

バスでお越しの方-

- 国際興業バス 池07系統 「豊島区役所」バス停下車徒歩2分

- 都バス 都02乙系等・草63-2系統「東池袋一丁目」バス停下車徒歩3分

- 東池袋の改札を出て、地下通路から1番出口横にある豊島区役所への連絡通路を進み、エスカレターで「としまエコミューゼタウン2階」へ。当クリニックは、豊島区役所の同ビル内の「としまエコミューゼタウン2階」にございます。

地図をクリックすると拡大縮小できます。